弔い展

1969(昭和44)年11月、日本画廊(東京・日本橋)で、「弔い展」と題した展覧会が開かれました。5年前に亡くなった谷口を追悼するために山下が企画したもので、会場には谷口の遺作と山下の新作が並べられました。晩年の谷口を病床に見舞った山下は、谷口から「元気なころにお前と一緒に東京で展覧会を開きたかった」と聞かされたといいます。ずっと気にかかっていたこの言葉を実現したのが「弔い展」でした。美術館の展覧会では、部分的にですが「弔い展」を再現します。

1969(昭和44)年11月、日本画廊(東京・日本橋)で、「弔い展」と題した展覧会が開かれました。5年前に亡くなった谷口を追悼するために山下が企画したもので、会場には谷口の遺作と山下の新作が並べられました。晩年の谷口を病床に見舞った山下は、谷口から「元気なころにお前と一緒に東京で展覧会を開きたかった」と聞かされたといいます。ずっと気にかかっていたこの言葉を実現したのが「弔い展」でした。美術館の展覧会では、部分的にですが「弔い展」を再現します。

「弔い展」には、谷口が家計を支えるため木版で作った絵はがきや花札も並べられました。展覧会のあと山下は、美術雑誌の記事で、「創作とは展覧会用の芸術を目指すものだとばかり思っていた。土産物用の版画と展覧会用の版画の矛盾、あるいは土産用版画の精神の異常なこもり方等々に疑問を抱いていたが、これは私の間違いだった。真に創作するのは、自己が育った風土のなかから自分の想像力と魂をささげる、この兄の小さな町の職人風のあり方に気付いた」と語っています。(「兄の版画と花札」『三彩』1970年2月号)

また「弔い展」には、<取りに来られなかった肖像画>と題した山下のコラージュ作品4点も並べられました。山下がコラージュの材料に使ったのは、戦争中に谷口が近隣の人から依頼されて描いた肖像画です。画面中央に谷口が描いた肖像画を貼り込み、周囲には山下がそこから繰り広げたイメージを描き込んでいます。画面には山下のサインと、山下が丹念になぞった谷口の落款があります。山下の意識では、自分だけの作品ではなく兄との合作だという思いがあったのでしょう。

肖像画のモデルになった人たちは、谷口が描いたときすでに亡くなっていました。4人のうち3人は戦死した出征兵士です。谷口は写真をもとにこれらの肖像画を描きました。しかし谷口に肖像画を依頼した家族も空襲で亡くなり、できあがった肖像画は引き取り手がないまま谷口の手元に残ってしまいました。「取りに来られなかった」とはそういう意味です。2重、3重に庶民の生活に降りかかった戦争の悲劇を訴える作品です。

肖像画のモデルになった人たちは、谷口が描いたときすでに亡くなっていました。4人のうち3人は戦死した出征兵士です。谷口は写真をもとにこれらの肖像画を描きました。しかし谷口に肖像画を依頼した家族も空襲で亡くなり、できあがった肖像画は引き取り手がないまま谷口の手元に残ってしまいました。「取りに来られなかった」とはそういう意味です。2重、3重に庶民の生活に降りかかった戦争の悲劇を訴える作品です。

弔い展とは、亡くなった兄を弔う展覧会であり、同時に戦地で亡くなった兵士たちや、内地にいながら戦争の犠牲になった人々、さらには戦争そのものをこの世から永久に弔いたいという山下の思いが込められた展覧会でした。

(学芸課長 江川 佳秀)

(徳島県立近代美術館ニュース No.70 掲載)

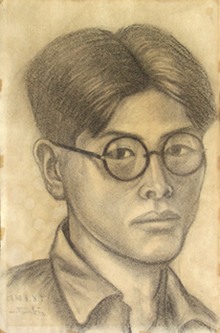

【左図版】 谷口董美 〈自画像〉 1936年頃

【右図版】 山下菊二(谷口、山下の合作) 〈取りに来られなかった肖像画A〉 1969年