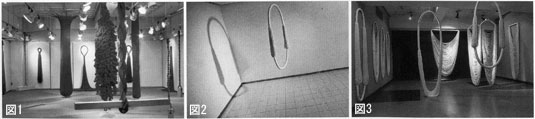

濱谷も最初から現在のような作品を作っていたわけではありません。糸も、木綿からレーヨンに変わっています。最初期の1973年から74年にかけては、赤く染めた糸を編んだり束ねたりして情念を表出したような作品を発表していました(図1)。75年の個展で、白い糸を旋回させ空中に吊った作品が現れます(図2)。76年の個展(図3)についての高橋享による展覧会評は、文末の時代的な課題は別として、濱谷の特徴をよく記しています。長文ですが全文を紹介しましょう。

「濱谷明夫作品展(信濃橋画廊、2・23-28)は、木綿のタコ糸などを素材にして立体造形を試みた。材料をもとにした区分によれば工芸、染織の分野にはいる仕事だが、糸は生のまま、ないしは真紅の一色に染めるだけ、また織ったり編んだりせず、もっとも単純素朴な方法で糸を塊に導くこの作者の方法からは、あまり染織のイメージはおこらず、工芸の技巧的なにおいもしない。糸という素材をかなり迫力をもつ立体造形に直接的に結びつけたそれは、石や木といった素材をフォルムに従属させることからぬけでて、材料そのものがもつ生命と主張をじかに造形のなかに生かそうとしたことが、現代彫刻のひとつの出発点となったとすれば、作者の糸という素材とその造形との関係は、いわばそういったもので、糸が工芸分野に制約されずより広い表現領域に進出しうる可能性を、これらの作品は訴えているといってよさそうである。作品はたとえば、生のタコ糸を大きな輪に何重にも巻いてゆき、糸の束でできたその円環の一部を別の糸でぐるぐると円筒状にしばってゆく。それをつりさげると、円筒状になった部分はしゃんとしているが、束のままのところの糸は白い塊となって、重さに応じてたれさがり、自然に合理的な形をつくる。そのように糸あるいは布といった柔軟な素材は、重力の作用を敏感に形態のうえに反映しうる点で、硬い彫刻的素材にないところの特性をもっているが、作者の仕事は糸とのかかわりあいの素朴な時点から出発して、いかに今日に迫るかにこれからの課題がある。」

(展評・関西「美術手帖」1976年5月号)

「濱谷明夫作品展(信濃橋画廊、2・23-28)は、木綿のタコ糸などを素材にして立体造形を試みた。材料をもとにした区分によれば工芸、染織の分野にはいる仕事だが、糸は生のまま、ないしは真紅の一色に染めるだけ、また織ったり編んだりせず、もっとも単純素朴な方法で糸を塊に導くこの作者の方法からは、あまり染織のイメージはおこらず、工芸の技巧的なにおいもしない。糸という素材をかなり迫力をもつ立体造形に直接的に結びつけたそれは、石や木といった素材をフォルムに従属させることからぬけでて、材料そのものがもつ生命と主張をじかに造形のなかに生かそうとしたことが、現代彫刻のひとつの出発点となったとすれば、作者の糸という素材とその造形との関係は、いわばそういったもので、糸が工芸分野に制約されずより広い表現領域に進出しうる可能性を、これらの作品は訴えているといってよさそうである。作品はたとえば、生のタコ糸を大きな輪に何重にも巻いてゆき、糸の束でできたその円環の一部を別の糸でぐるぐると円筒状にしばってゆく。それをつりさげると、円筒状になった部分はしゃんとしているが、束のままのところの糸は白い塊となって、重さに応じてたれさがり、自然に合理的な形をつくる。そのように糸あるいは布といった柔軟な素材は、重力の作用を敏感に形態のうえに反映しうる点で、硬い彫刻的素材にないところの特性をもっているが、作者の仕事は糸とのかかわりあいの素朴な時点から出発して、いかに今日に迫るかにこれからの課題がある。」

(展評・関西「美術手帖」1976年5月号)