谷口董美

1909(明治42)-1964(昭和39)年

谷口が制作した版画は、今でも徳島の土産物店などで藍染めや絵はがきになったものを見かけることがあります。しかし地元の徳島でも、名前を覚えている人は多くないと思われます。

谷口が制作した版画は、今でも徳島の土産物店などで藍染めや絵はがきになったものを見かけることがあります。しかし地元の徳島でも、名前を覚えている人は多くないと思われます。

谷口は1926(大正15)年に旧制徳島中学校(現、城南高校)を卒業すると、徳島で小学校教員として勤めはじめました。木版画の制作に熱中するようになったのは、それからしばらく経ってからです。試しに作った作品を雑誌に投稿したところ、図版に掲載されたのです。それ以降、愛媛や大分など各地で開かれていた講習会に熱心に通い、東京の「新版画集団」や九州の「九州版画」といった研究会にも参加しています。当時の美術界では、自ら下絵を描き、版を彫り、紙に刷る「創作版画」が大きな流行となっていました。徳島に暮らしながら、谷口もその流行に巻き込まれた若者のひとりでした。

生涯のほとんどを徳島で過ごした谷口ですが、1939(昭和14)年には妻子を連れて上京し、創作版画の大御所だった恩地孝四郎に師事しています。日本版画協会展に出品し、会友になりました。しかし東京生活は長く続かず、終戦とともに帰郷。それ以降徳島を離れることはありませんでした。戦後は谷口の主要な画題となった阿波木偶人形に取り組み、やがて大判の多色刷り木版画を作り出しました。色彩を丹念に重ねた作品群は、徳島の風土にしっかりと根ざしたものです。徳島県展には1946(昭和21)年の第1回展から参加し、地元の作家たちが作った1948(昭和23)年の四国中央美術協会や制作新樹社の結成にも参加しています。全国的には無名ですが、創作版画の優れた作家の一人であり、戦後まもない時期の徳島の美術界を支えた一人でした。

生涯のほとんどを徳島で過ごした谷口ですが、1939(昭和14)年には妻子を連れて上京し、創作版画の大御所だった恩地孝四郎に師事しています。日本版画協会展に出品し、会友になりました。しかし東京生活は長く続かず、終戦とともに帰郷。それ以降徳島を離れることはありませんでした。戦後は谷口の主要な画題となった阿波木偶人形に取り組み、やがて大判の多色刷り木版画を作り出しました。色彩を丹念に重ねた作品群は、徳島の風土にしっかりと根ざしたものです。徳島県展には1946(昭和21)年の第1回展から参加し、地元の作家たちが作った1948(昭和23)年の四国中央美術協会や制作新樹社の結成にも参加しています。全国的には無名ですが、創作版画の優れた作家の一人であり、戦後まもない時期の徳島の美術界を支えた一人でした。

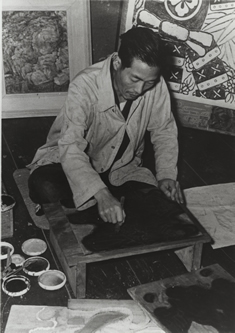

【左図版】 制作中の谷口董美 1953年頃

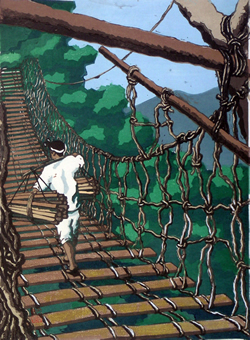

【右図版】 谷口董美 〈蔓橋〉 1943年

【右図版】 谷口董美 〈蔓橋〉 1943年