抒情画家たち

夢二や華宵とともに抒情画家と呼ばれる作家に、竹久夢二の紹介で少女雑誌に作品を発表して人気を得た蕗谷虹児や、戦前は挿し絵や表紙絵で人気を博し、戦後には女性誌「それいゆ」や「ひまわり」を発行して熱狂的支持を得た中原淳一がいます。また、夢二や華宵に続く挿し絵画家として昭和以降に橘小夢、岩田専太郎、松本かつぢ、志村立美らが活躍します。

その多彩な展開を原画や版画、印刷物などにより紹介します。

その多彩な展開を原画や版画、印刷物などにより紹介します。

【右上図版】 蕗谷虹児 〈「令女界」の表紙絵〉 (印刷)

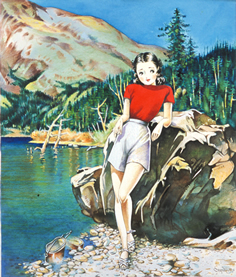

【左図版】 松本かつぢ 〈みずうみのほとり〉 (原画) (c)ギャラリーまつもとかつぢ

日本画、創作版画と新版画

中右氏は、日本画の美人風俗の世界には、江戸情緒を色濃く残す流派があり、それらは、浮世絵回帰を目指した古風で情緒的な面と近代的なセンスを織り交ぜ、明治と昭和の狭間にある独特な大正の風俗を映し出しているといいます。

版画に目を向けると、浮世絵版画は、新文明のあおりを受けて明治時代の中頃には衰微していきます。明治の後半になると、西洋美術の影響を受け、従来の絵師・彫師・摺師の分業方式に拠らない、自画・自刻・自摺により作家のオリジナル性を一貫させた創作版画が生まれます。

大正時代になると、浮世絵の再評価を背景に、版元の渡辺庄三郎が、浮世絵版画と同様の伝統的な分業方式による新しい時代を反映した木版画・新版画を興し、様々な画家の個性豊かな作品を世に出しました。

ここでは、鏑木清方や北野恒富、山村耕花や小早川清らの肉筆画や木版画などを紹介します。

おわりに

結びとして、歌手・俳優の美輪明宏氏が、かつて東京で開催された竹久夢二展に寄せた談話から、その一部を抜粋して紹介しましょう。

「夢二をはじめ、中原淳一や高畠華宵といった叙情画家をもっと高く評価してほしいと思っています。というのは現代の少年少女には、かつて夢二が広めた人間にとって大切なもの、つまり叙情性やロマンチシズム、上品さ、優しさ、そうしたものが一切なくなってしまったからです。精神性や心の価値が抜け落ちてしまったのです。・・・叙情性やロマンチシズムはしばしば、陳腐だとか俗悪だとかと批判されますが、実は人間にとって必要不可欠なものです。・・・昔はいい時代だった、と懐かしんでいるのではありません。夢二や彼に連なる作家たちがつくった叙情の世界は、空気や水と同じように必要なのです。・・・立派な日本の財産です。きちんと評価して将来に託したらいいのではないでしょうか。」(「美輪明宏さんが語る夢二」朝日新聞2004年3月17日)

(専門学芸員 安達 一樹)

(徳島県立近代美術館ニュース No.65 掲載)