「在ること」を問い続けた日々

作家としての道を歩み出し、1980年代後半から90年代の森口の活躍はめざましく、数多くの展覧会に出品しては、「存在」を問いかける、隙のないインスタレーションを手がけて、その才能と力量を見せつけました。たとえば、鏡面のある空間にオブジェや映像が配され、美しく創りこまれた空間で、人は「在ること」の認識の曖昧さに思い至ります。現代に生きる人々の立ち位置もクールに示され、社会の抱える問題、ひいては現代人の不安や焦燥が見事に投影されていました。その緊張感のある会場構成には、聡明さと表現へのつよい思いが感じられ、小気味よいものでもありました。

〈TOUCH〉-「存在」への思い

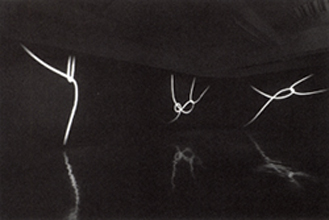

そんな森口の〈TOUCH〉を観たときの驚きは、忘れられません。これまでに森口が発表してきた、そつのないインスタレーションの数々を思い出すと、その作品は本当に思いがけないものだったのです。ゆっくりと動く手が穏やかな音楽とともに提示された映像のインスタレーション作品で、やや不気味ながら、張りつめたものを解きほぐすような会場の空気は、これまでとはかなり違ったものに思われました。重なり、触れ合おうとする手は、まさに私たち一人一人の存在そのものでした。繋がり合い、関わり合おうとする私たちが、まるで手探りで誰かの温もりを追いかけているようにも見え、心の奥を揺すぶられるような気持ちにさせられました。よい意味で、これまでは模範解答のように理論を遵守した作品を創る作家だと思っていましたが、その日を境に、私の中にあった森口の作品の印象は変わりました。あのとき映し出された手は、理論を越えて、観る人すべての孤独にさしのべられたものだったのかもしれません。

この作品は、モチーフが抽象化されて〈LINK〉(2007年)へと繋がってゆくことになります。

この作品は、モチーフが抽象化されて〈LINK〉(2007年)へと繋がってゆくことになります。