2.明治から大正の紙と「日本画」

次に、近代に入ってからの紙と絵画の関係を見てみましょう。明治期には、前の時代を受け継いだ面と、新しい時代に対応しようとした面が見られます。

塩川文麟〈韓信堪忍図〉(1871[明治4]年 当館蔵)の紙は、画面の途中でつないであるのが分かるでしょうか? 屏風のパネル(一扇)それぞれ横に2本ずつ線が入っています。大きな紙が漉かれていなかったことによるもので、江戸時代の屏風も同じです。一度会場で確かめてみてください。

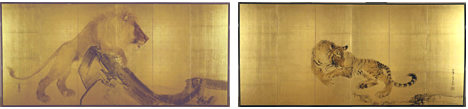

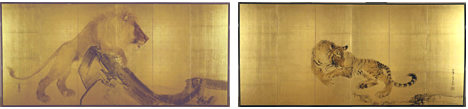

近世絵画にあるように金箔をはった竹内栖鳳〈虎・獅子図〉(1901年 三重県立美術館蔵)にも同じ線があります。ただ、そのライオンに写実味のあることが示すように、栖鳳は、西洋絵画から学び新しい表現をつくろうと苦心していた時期のものです。紙についても自分に合ったものを探し求めていました。

近世絵画にあるように金箔をはった竹内栖鳳〈虎・獅子図〉(1901年 三重県立美術館蔵)にも同じ線があります。ただ、そのライオンに写実味のあることが示すように、栖鳳は、西洋絵画から学び新しい表現をつくろうと苦心していた時期のものです。紙についても自分に合ったものを探し求めていました。

それより少し前、狩野芳崖の〈伏龍羅漢図〉(1885年 福井県立美術館蔵)は、アメリカから来たフェノロサの指導を受けて、西洋の絵具を用いています。西洋絵画に負けない日本の絵画をつくろうとした熱意の伝わってくる作品ですが、紙は中国から輸入された竹紙が用いられました。新しい描き方に合った国産の紙も徐々に求められるようになっていきます。

それより少し前、狩野芳崖の〈伏龍羅漢図〉(1885年 福井県立美術館蔵)は、アメリカから来たフェノロサの指導を受けて、西洋の絵具を用いています。西洋絵画に負けない日本の絵画をつくろうとした熱意の伝わってくる作品ですが、紙は中国から輸入された竹紙が用いられました。新しい描き方に合った国産の紙も徐々に求められるようになっていきます。

3.昭和初期を中心に

大正から昭和初期は、「日本画」と紙との関係のなかで、歴史的な分岐点となった時期でした。実は、日本絵画の歴史を古い時代から見ていくと紙だけが特別なのではなく、むしろ絹に描くことを大切にする時代が長かったとも言えるのです。しかしこの頃、絹から紙へ大きく舵が切られていきます。

二つの大きな動きがありました。一つは、なかば国家事業として行われた明治神宮絵画館壁画のための抄紙事業です。和紙生産の機械化等、近代化をリードした佐伯勝太郎博士が、あえて伝統的な漉き方を復元し、手間暇をかけてつくるよう指導してできた紙でした*2。

もう一つが、福井県の紙業家・岩野平三郎と横山大観らの交流によって生まれた紙です。画家と産地のやりとりのなかで、それぞれの画家にふさわしい紙がつくられていきました。大観を中心とした日本美術院の画家が多く関わった他、竹内栖鳳など京都画壇の画家たちも新たに紙をつくっています。栖鳳紙(せいほうし)、放菴紙(ほうあんし)と呼ばれる画家の名前を冠した紙も生まれ、岡大紙(おかだいし)と呼ばれる巨大な紙も漉かれました。本展には、それら岩野家と交流した画家たちの作品とともに、交流を示す書簡も展示します。

当時、展覧会などに大きな作品を出品する傾向が強くなり、それに応じた紙が求められた面もありました。表現の変化とつながるようにして日本画用の紙も変化していったのです。また、このコーナーでは、村上華岳のように、独自に紙の可能性を探った作家も紹介いたします。

当時、展覧会などに大きな作品を出品する傾向が強くなり、それに応じた紙が求められた面もありました。表現の変化とつながるようにして日本画用の紙も変化していったのです。また、このコーナーでは、村上華岳のように、独自に紙の可能性を探った作家も紹介いたします。

近世絵画にあるように金箔をはった竹内栖鳳〈虎・獅子図〉(1901年 三重県立美術館蔵)にも同じ線があります。ただ、そのライオンに写実味のあることが示すように、栖鳳は、西洋絵画から学び新しい表現をつくろうと苦心していた時期のものです。紙についても自分に合ったものを探し求めていました。

近世絵画にあるように金箔をはった竹内栖鳳〈虎・獅子図〉(1901年 三重県立美術館蔵)にも同じ線があります。ただ、そのライオンに写実味のあることが示すように、栖鳳は、西洋絵画から学び新しい表現をつくろうと苦心していた時期のものです。紙についても自分に合ったものを探し求めていました。 それより少し前、狩野芳崖の〈伏龍羅漢図〉(1885年 福井県立美術館蔵)は、アメリカから来たフェノロサの指導を受けて、西洋の絵具を用いています。西洋絵画に負けない日本の絵画をつくろうとした熱意の伝わってくる作品ですが、紙は中国から輸入された竹紙が用いられました。新しい描き方に合った国産の紙も徐々に求められるようになっていきます。

それより少し前、狩野芳崖の〈伏龍羅漢図〉(1885年 福井県立美術館蔵)は、アメリカから来たフェノロサの指導を受けて、西洋の絵具を用いています。西洋絵画に負けない日本の絵画をつくろうとした熱意の伝わってくる作品ですが、紙は中国から輸入された竹紙が用いられました。新しい描き方に合った国産の紙も徐々に求められるようになっていきます。