展覧会の道案内として

稀有な歩み

50歳で世に見出され、かつてなかった版画の分野を切り拓きながら「一生未完成の作家」を志し続けた一原有徳(いちはらありのり 1910-2010)の歩みは、その作風と同様とてもユニークです。全所蔵品により画業を振り返る本展のガイドとして、作家の人となりについてご紹介しましょう。

徳島県の那賀郡(現阿南市)に生まれた有徳は、幼い頃北海道に渡り、小樽を終生の拠点としました。厳しい戦時の体験をはさんで、若き日の有徳ははじめ俳句と登山に没頭します。道内のいわば名もない「未踏の頂」を走破しアルピニストとして知られる存在になりました。

ある日、趣味で始めた油絵のパレットにペインティングナイフの不思議な痕跡を見つけたことが、彼の人生を大きく美術へ向かわせるきっかけとなります。勤め先の郵便貯金局で、誰もいない休日にインクの模様を床に描いては紙に刷るという試行錯誤が始まりました。未知の映像が自分を待っている、その「版」の不思議に彼はずっととらわれ続けていくのです。

導かれるように

当時としては珍しい、一度切りの転写による「モノタイプ版画」は徐々に公募展で注目を集めます。評論家土方定一の推薦により1960年の「第11回朝日選抜秀作展」や海外巡回展にも出品され、また同年東京画廊で初の個展を開催する好機を得るのでした。

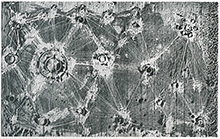

彼のモノタイプ版画は、平らな金属板に塗ったインクをへらでそぎ落としていくその動きが作り出した絵柄を、紙に転写します。写せば「版」は消えてしまい、同じものを二度刷ることはできません。そこに描かれた世界は、どこか未来の風景を思わせ、無機質な機械部品の集積のように見えたり、無限の宇宙あるいはミクロの世界を連想させたりもします。まさに版でしか描けない異界の光景は、現代版画が広がりを見せる1960年代の潮流の中で特異な存在感を放ちました。50歳で世に出ることとなった作家は、時代の要請に導かれるかのように、未知の版表現を探求していきます。部分の集積である制作手法を逆手にとって、数十メートルにわたる巨大版画や、円柱を覆ったイメージが無限に循環する環境的なアプローチなど、度肝を抜く斬新な発想で現代版画の潮流に風穴を開けました。

〈HUY15〉1984年

〈HUY15〉1984年

確固たる世界観を持たない

しかし一原有徳の制作は、私たちが絵柄から連想するような世界像をイメージしているわけではないようです。「先人の影響を受けやすいので(イメージを)避ける」とは生前の作家が繰り返し口にしていた言葉です(一原有徳「わたしの美術小史」『一原有徳・版の世界 生成するマチエール』展覧会図録 1998年 所収)。むしろ偶然に意志をゆだねながら、あくなき実験制作に、さらにいえば上手くならない制作に自己の半生を賭けたとも言える歩みでした。

そのように確固たる世界観や信念を嫌う、挑戦的・実験的な美術への姿勢を強く感じさせるのが、おびただしい数の金属版の制作です。トタンやアルミ、あるいは錆びた鉄板などに、様々な物体をプレスしたり、工具やバーナーで加工したり、薬剤による腐蝕を試みるなどして得られた像は、モノタイプにも増して強烈な材質感を発します。触覚、圧覚にも似たリアリティを感じさせずにはおかない、版によるもう一つの世界=ワンダーランドを探検するかのような有徳のアプローチは、版の可能性に注目する美術思潮の中で掛け替えのない成果を堅実に生み出していきました。

〈F8〉1960+82年

〈F8〉1960+82年

〈RIW60〉1971+80年

〈RIW60〉1971+80年

一生未完成の作家

「一生未完成の作家として」、これは作家本人の言葉です(前掲書)。しかし勤勉な探検家のような制作歴を見渡す限り、この「未完成」の語はある種のすごみすら感じさせます。「絵になる」イメージを生み出すことの放棄、そこからの逃走、そうした独特の態度は、シャーレに工具を閉じ込めたオブジェ作品や、歯車や皮など実物版で構成された版画の作例に凝縮しているように思われます。

日用品や既存の物を流用するオブジェ作品は、強い現実味や意味性を匂わせます。そこに観る人が様々な主題を読み取ったとしても無理のないことです。むしろここでも作家は、偶然性と創作性を等価に投げ出して見せます。無作為にボードゲームの途中であるかのように配置したり、ひもを引くとくじびきのようにオブジェを見ることのできる作品を作ったりして、作家はどのような解釈も引き受け、逆に何か一つの答えに安住することはよしとしない態度を貫きます。

このあっけにとられるような作風の奥底に横たわる「さみしさ」は、遅咲きの作家として、先達の追従者に陥ることを怖れる真摯な態度に根ざすものと言えるのでしょう。その捨て身の制作に人は惹かれもするのではないでしょうか。

〈浮遊〉1964年

〈浮遊〉1964年

コレクションの質を問う

本展で一望するコレクションには、ここでご紹介したモノタイプや金属版の他にも、ステンレス板を炎で変形させたその表面と映り込む景色を「ネガとポジ」になぞらえた作品などがあります。版画の先入観に寄りかかることは避けながら、本質を問うことから逃げなかった稀有なアーティスト人生とその作品に、虚心に向き合いたいと思います。

1998年、北海道立近代美術館と共同で「一原有徳・版の世界」展を開催した時期からほんの20年ほどの間に、映像テクノロジーは想像を絶するような段階を幾重にも突破し続けてきました。彼がデビューした1960年代から数えればすでに半世紀が過ぎ、当時の「版概念」を議論した思潮は過去のものとなった感があります。作家が突き詰めた空虚のヴィジョン、人智をあえて手放して物質に接近した版画的営み、それらが色あせて見えるのかどうか、コレクションの質を再検証することで、確かめてみたいと思うのです。

(徳島県立近代美術館ニュースNo.117より 学芸員 竹内利夫)

〈滴〉1975年

〈滴〉1975年