第二次世界大戦後は、敗戦による価値観の転換で、日本画のようすも大きく変化しました。下村良之介〈よろこび〉(一九五一〔昭和二六〕年 当館蔵)のように、戦後のヨーロッパ美術の動きと連動した人体表現が行われたり、星野眞吾が〈空しいポーズ〉(一九八〇年 当館蔵)で、魚拓のように体の形を写す手法をつかったりするなど、それまでの日本画にはない表現が現れました。昭和初期に一つの完成をみた、洗練された人物表現が疑われたのです。しかし、中村正義の〈男女〉(一九六三年 当館蔵)の滑稽な顔が、日本の古い「をこ絵」を連想させるなど、奇抜に見える表現のなかに伝統を解釈しなおしていることもあり、受け継がれてきた伝統を否定しながら、別の伝統に注目する傾向もありました。

この世の人々の苦しみを示す言葉「穢土」(えど)をタイトルにもつ小嶋悠司の作品、生と死のテーマを秘めた川端健生の作品、少女の心を見つめた髙山辰雄〈野辺〉(一九八二年 当館蔵)など、いつの時代も人間が向き合わなければならないテーマに現代の作家が取り組んでいることも忘れることはできません。むしろ、内面と結びついた多様な可能性が模索されたともいえるのです。

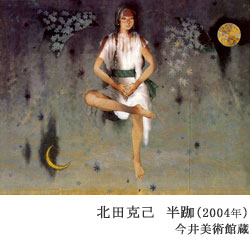

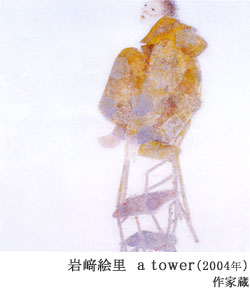

展覧会の最後には、二一世紀に入ってからの作品も何点か展示しました。北田克己[左上]、岩崎絵里[右上]、髙島圭史の作品です。日本の絵画が、明治以来取り入れてきた西洋の表現を、無理なく自分のものにし、また、伝統的なものを、近代「日本画」の成果や考え方の枠に限定されずに探求できる、そんな自由さを、戦後生まれの作家たちの人間表現に見ることができるのかも知れません。