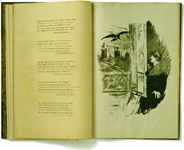

芸術家と本 19世紀末から20世紀前半にかけて、リトグラフを初めとする版画技術が発達し、それにともなって挿絵本、豪華本が盛んに制作されるようになります。特に、20世紀以降は、ピカソやマティス、シャガールなど多くの画家たちが、優れた挿絵本を数多く発表しました。 エドゥアール・マネの<大鴉>は、エドガー・アラン・ポーの詩をステファヌ・マラルメが仏訳しマネが挿絵を付けたもの。1875年に刊行されました。発案者はマラルメです。左頁に英語の原詩が、右頁に仏訳が印刷されていて、 マネとマラルメの出会いは1874年のことです。マネはその年のサロン(フランスの官展)に落選してしまいますが、マラルメはその審査への批判を行ったのです。頑迷なサロンという権威の壁に挑んだマネ。当時まだ十分に知られていなかったポーに着目し紹介を試みたマラルメ。画家と詩人、二人の若き先覚者によって実現した先駆的な作品です。 ● ● ● カンディンスキーは、自身の詩と版画による詩画集<響き>(1913年刊)を出します。その版画には、ところどころ具象的な形態が現れてはいますが、それらはカンディンスキーの心の動きの瞬間を捉えた即興的な形です。そんな形と、色、そして言葉と音とリズムが「響き」合って魅力的な世界が生まれました。 バルザックの小説『知られざる傑作』に出てくる老画家フレンホーフェルは、理想の女性を求め、想像上のモデルを見つめて女性を描き続けます。描いては消し、塗り重ね、狂気に至りながら彼が描き上げたのは等身大の裸婦像。そこには、常軌を逸した意味をなさない色と線の固まりしか見えませんでした。抽象絵画が誕生する寓話を思わせるこの物語にピカソは挿絵を寄せます(1931年刊)。そこで、ピカソは生涯のテーマとなった「画家とモデル」のモチーフを獲得しました。 詩や物語と美術が出会い、競演するとき、本は格好の舞台となっているのです。 図版: エドゥアール・マネ<大鴉> |

仏訳の部分はイタリック体(斜体)になっています。マネによる挿絵は、墨を用いた自在な線と、余白の効果が生かされていて、ジャポニスムの作例としても知られています。

仏訳の部分はイタリック体(斜体)になっています。マネによる挿絵は、墨を用いた自在な線と、余白の効果が生かされていて、ジャポニスムの作例としても知られています。