80年代以降 荒木高子は、「書物の中の書物」と言われる聖書を陶器で作ります。高温の火で焼き固められることによって、宗教的な営みも、作者の造形的な人為の痕跡も浄化された聖書は、人知の及ばないものに対する原初的な畏れや悲しみといったものを感じさせます。 ドイツの歴史と栄光を担った知識人や文化人たちの顔が木版画で刷られ、板のように分厚い紙に貼り付けられ製本されたキーファーの<ヘルマン会戦>(1977年)。1ページをめくるにも骨が折れるような、迫力ある本には、ドイツの知識人たちが行った過去の忌まわしい歴史に対する強い批判が込められています。 ● ● ● 自然を相手に様々な表現を行うランドアート。 藤本由紀夫とイチハラヒロコの共作<Rapunzel:Itsuninakushiawase>(2001年)は、 放っておけばはかなく消えていってしまうゴミ。チラシや切符、 ● ● ● 本は今や、芸術を表現する場であり、手段であり、そして作品そのものとなっています。本と美術をめぐる現在の状況は、作り手によって様々な様相を見せ、混沌としていますが、そこに何かを動かしていくものが見え隠れするようにも思います。 挿絵本をじっくり味わいたい人、アヴァンギャルドの本をデザインの視点から見たい人、オブジェのような本を楽しみたい人、そして時代を動かす胎動を自分の目で見つけ出してみたい人。そんな皆さんにご覧いただければと思っています。(主任学芸員 友井伸一) 「徳島県立近代美術館ニュース 42」

図版: 大久保英治<土 earth powder Arhus Solkeborg 2000-01> |

大久保英治はその記録であり活動全体の象徴である展覧会カタログを用いて、その土地で見つけた土や枝、葉、羽などを貼り付けたり、図録にあけた穴にそれらを収めた本を作ります。簡素なその本は、単に表現行為の記録集ではなく、構想メモやスケッチにのような制作のための生の素材集でもありません。基本的には形が後に残らない表現行為を形にし、読書という行為で再生しながら、表現の根本へと向かう架け橋なのです

大久保英治はその記録であり活動全体の象徴である展覧会カタログを用いて、その土地で見つけた土や枝、葉、羽などを貼り付けたり、図録にあけた穴にそれらを収めた本を作ります。簡素なその本は、単に表現行為の記録集ではなく、構想メモやスケッチにのような制作のための生の素材集でもありません。基本的には形が後に残らない表現行為を形にし、読書という行為で再生しながら、表現の根本へと向かう架け橋なのです イチハラの本が開かれ、その印刷に使われたものと同じ種類の鉛の活字が、ガラス瓶に入ってゆっくりと音を立てていきます。視覚や触覚だけではなく、文字の音を聞きながら聴覚も動員する読書体験を提示しています。

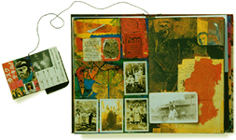

イチハラの本が開かれ、その印刷に使われたものと同じ種類の鉛の活字が、ガラス瓶に入ってゆっくりと音を立てていきます。視覚や触覚だけではなく、文字の音を聞きながら聴覚も動員する読書体験を提示しています。 ピンぼけ写真や雑誌の切れ端など。大竹伸朗は、街を歩きながら、それらを集めてスクラップ・ブックを作ります。そして、それらはさらに常識はずれの方法で印刷され本になります。作為を拒絶して生み出される重層的な本は、小賢しい人間の造形をはるかに超えて、私たちの内の何かを強烈に喚起するのです。

ピンぼけ写真や雑誌の切れ端など。大竹伸朗は、街を歩きながら、それらを集めてスクラップ・ブックを作ります。そして、それらはさらに常識はずれの方法で印刷され本になります。作為を拒絶して生み出される重層的な本は、小賢しい人間の造形をはるかに超えて、私たちの内の何かを強烈に喚起するのです。